编前语:

本文作者李任杰,今年已经89岁高龄,是原四川省交通厅退休老干部,一生从事公路建设与管理工作,前期参与了川藏公路建设,后期更是主导了川藏公路关键“咽喉”——二郎山隧道的论证与勘察设计。值“两路”建成通车70周年之际,李任杰老先生根据手头保存的档案资料和亲身经历,为我们呈现了一段不为人知的故事,更为行业留下了宝贵的工作经验和从业感悟。

本人早年曾参加川藏南线建设和川藏公路向西延伸、通往南亚次大陆的中(国)尼(泊尔)公路(即国道318线终点段)建设,与川藏公路结下了不解之缘。在修建二郎山隧道的决策过程中,本人是经历者和主要组织实施者,也是谋划《川藏公路整治工程总体设计思路(方略)》的提出者。

修建二郎山隧道,谋划《川藏公路整治工程总体设计思路(方略)》,彻底改变川藏公路容貌背后的故事颇为传奇,虽然已经过去三十多年,但它却一再在我脑海里萦绕,在我梦中回荡,挥之不去。不把它写出来,总觉得欠了一笔历史账。这是我这个与川藏公路结下不解之缘的老公路人,写作此文的最大动因。

同时,为弥补川藏公路这段不可缺失的历史,弘扬“两路”精神,我这个征战交通建设沙场半个多世纪,年近九旬的老兵,顾不得多种疾病缠身,根据手头尘封的档案资料和亲身经历,历时两年多时间酝酿构思,12次易稿,手书修建二郎山隧道、谋划《川藏公路整治工程总体设计思路(方略)》所走过的举步维艰、跌宕起伏、九度春秋的战斗历程,回顾川藏公路演变成中国最美观景大道的发展过程及其时代变迁。可以说,此文也是一篇为川藏公路形成、发展及其盛衰交替的历史记录。

历史是不可复制的。留住历史、回顾过去,是为了创造更好的未来。重温往事,不忘初心,乃是本文的主题思想所在。

了却本人与川藏公路结下的情缘,也尽到了一个有着67年党龄的老工程技术人员奉献事业的一颗赤诚之心。

谨以此文向川藏公路建成通车70周年献礼。

探寻中国最美人文景观大道背后的传奇故事

文/李任杰

1950年至1954年修建的川藏公路(原名康藏公路,1955年改名为川藏公路),是中华人民共和国成立伊始,在“一穷二白”的条件下,以最快的速度建成的世界上最高、最险、工程量最大的公路,是人类创造历史的奇迹。它架起了西藏百万农奴翻身解放、跨越到社会主义大家庭的金桥,是筑路英雄们,以血肉之躯在“世界屋脊”上筑起的国防长城。

川藏公路也是中国路况最艰险、通行难度最大的一条公路。

1991年至2015年,四川经过前后两代公路人24年的接力奋斗,对川藏公路四川段进行了顺应自然规律的整治改造,在川藏公路南线四川段十几座四五千米高的雪山中修建起长大隧道,实现公路提质升级,彻底结束了川藏公路60多年来路况最艰险、通行难度最大的历史。这一段也被公认为国道318线上“中国最美景观大道”的精华路段——这是修建川藏公路之后的又一历史创举。

然而,这又一伟大历史创举背后的传奇故事却鲜为人知,连有关的交通史志也没有记载,川藏公路发展的历史记载出现遗缺,不得不说是一大憾事!

01

整治川藏公路,首先必须了解川藏公路,弘扬“两路”精神

川藏公路原名康藏公路,起自西康省会雅安,止于西藏自治区拉萨市,全长2255公里,1954年建成。1955年,西康省撤销,康藏公路改名为川藏公路,起点由雅安改为成都,全长为2416公里。

1984年,原西南军政委员会交通部副部长、川藏公路修建司令部政委、老红军穰明德,为纪念川藏公路通车30周年所写的《我国公路史上的奇迹》,真切朴实地讲述了修建川藏公路的伟大历史背景和惊天动地的故事。这里,我仅引用文中的吉光片羽,权作支撑整治川藏公路的精神力量。

穰明德在文章开篇就写道:

新中国刚从硝烟中耸起,我刘邓大军挺进西南不久,第十八军即奉命进军西藏,毛主席向进军部队发出了“一面进军、一面修路”的战斗号召。

很快,中共西南局、西南军政委员会和西南军区即以两个多军的兵力和数万民工(共11万人)投入康藏公路建设工程。十八军参谋长陈明义同志(开国少将)任修建司令部司令,我被任命为政治委员,周恩来总理电示西南局:“决定任命穰明德同志为党中央、毛主席派到西藏负责修路的全权代表。”

1952年,公路快要修到昌都时,修建司令部在昌都至拉萨走向选定上发生了争议,有的同志主张走北线,我和另外几位领导倾向走南线,但也没把握。于是,我带领10多位专家在人迹罕至的南线进行踏勘调查。结果证明线路穿越横断山脉的层层峰峦和峡谷中的江河是完全可能的。这条线较北线等线路,沿线人口稠密,经济价值高,国防上的作用也是不可忽视的……得到多数同志赞同。

1952年12月初,穰明德又马不停蹄地赶到重庆、北京向西南局和党中央汇报……彭德怀同志举双手赞成修这条国防公路,邓小平同志也同意……

穰明德在文章中写道:

1953年农历大年初一,我又随彭老总和交通部长王首道,到中南海怀仁堂,在中央举行的团拜会上向毛主席汇报。毛主席认真听取和阅读了走南线的方案后,郑重地问道:“现在这个方案是根据什么?”彭老总回答说:“穰明德同志亲自进行了实地踏勘和调查。”毛主席立即笑着说:“这叫亲自品尝了梨子的滋味。好!这是有国防观点的表现。”接着,他老人家挥笔在报告上写了五个大字:“同意新方案”,并说:“就照你们的意见办!”他那豪放豁达的风度和实事求是的精神给我留下了深刻印象,也极大地鼓舞了我们修路的决心。

以上背景资料足以说明川藏公路是毛泽东同志亲自号令、亲自点将、亲自批准南线走向,可见川藏公路在毛泽东同志心中的分量。

我之所以比较详细引用了这段选线背景,是想说明:穰明德身为11万筑路大军的最高级别统帅之一,为了线路走向之争,深入“不毛之地”进行踏勘调查,为我们树立了光辉榜样。

穰明德在文章中写道:“要在世界屋脊上修路,谈何容易?”首先是号称万里康藏第一山的二郎山,从四川天全县和泸定县川藏自然地理分界线拔地而起,高达3473米,直冲云端,挡住了前进的道路。

横断山脉层层雪峰,南北纵列,直出云表,像无法逾越的重重屏障,阻挡着西进的道路;大渡河、金沙江、澜沧江、怒江等十多条激流奔腾咆哮在高山狭谷之中,构成道道天堑。无怪乎1930年出版的《西藏始末纪要》中这样写道:“乱石纵横,人马路绝,艰险万状,不可名状。”面对这些恶劣的自然环境,足以让人望而生畏,要建成公路,困难就更多了……我们在修建康藏公路时,连一份详细的西藏地图都没有,更没有地质、水文、气象资料。外国不少权威断言:中国人要想在西藏修公路,是注定要失败的……但是,我十多万筑路大军的战斗誓言是——让高山低头,河水让路。表现了崇高的爱国主义精神,以及勇于献身的革命英雄主义气概。他们用活生生的事实,回答了那些外国预言家。

……

仅拿路线的踏勘与测量来说,就有10多支踏勘队伍在千山万水之间进行了探索……翻越200多座大山、徒步10000多公里,提出7条比较线……

穰明德在文章中描述:4年多当中,筑路战士冒着零下30多摄氏度的严寒,在空气稀薄,在生活、生存条件极端艰难的环境中、在冰峰雪岭和悬崖绝壁上悬空作业,凭着双手、凭着坚毅和勇敢,用铁锤、钢钎和炸药硬是在山羊都不能立脚的绝壁上劈开了通往拉萨的幸福之路……在二郎山、雀儿山、甲皮拉等14座海拔四五千米的山峰上,在汹涌澎湃的大渡河、金沙江、怒江等10多条大江大河上,英雄们用自己的生命和血汗写下了壮丽的诗篇。

“解放军某师的筑路英雄们说:川藏公路每前进一步,都印着我们的汗水和血迹……”

据泸定县二郎山川藏公路陈列馆史料记载:2000多公里长的川藏公路,平均每修一公里,就有一名筑路战士为之献身。其中,二郎山路段更加惨烈,平均每修一公里,就有七名多战士为之献身;3000多名筑路英烈,至今还长眠在雪域高原。筑路先驱用他们的青春和热血书写的故事虽早已过去,但其凝聚的“两路”精神,依旧激荡人心。

川藏公路通车以后,西藏和甘孜藏区的政治、经济和文化生活发生了翻天覆地的变化……

穰明德在文章中写道:

川藏公路在国防建设方面所发挥的作用也是巨大的。正是由于有了川藏、青藏两条公路,我人民解放军迅速平息了1959年西藏的叛乱,取得1962年中印边界自卫反击战的胜利。

川藏公路基本建成后,中央又决定修建从四川东俄洛(今新都桥)到西藏邦达,连接昌都至拉萨的南线公路。该线从东俄洛西行,经雅江、理塘、巴塘、竹巴笼跨金沙江进入西藏邦达(四川段习称东巴公路),全长980公里,比川藏北线缩短里程245公里,人口稠密,经济发达,国防作用大。

该线也要穿越横断山脉东部的高山峡谷,跨越大渡河、金沙江、雅砻江,要翻越海拔四五千米的高尔寺山、剪子湾山、海子山等十多座雪山,60%以上的路段在海拔4000米以上,沿线陡崖峭壁,地形地质复杂,工程艰险,工程量大。

1954年3月,根据中央指示,以及周恩来同志的亲自部署,交通部、西南设计局与十八军后方部队组成联合勘察队,对东巴公路进行踏勘,制定出路线走向方案,四川省交通厅公路设计院组织测设。

从1956年起,由交通部和四川省交通厅及军工等一万多人,实施多次分段施工,历时11年,至1969年完成通车。

我有幸于1958年参加了东巴公路中地形艰险、地质最复杂路段的测设与施工,积累了处置地形艰险、自然灾害复杂的经验,在后来整治川藏公路中派上了用场。

02

整治、改造、提升川藏公路是当代公路人的历史使命

川藏公路建成通车70年来的巨大贡献,已载入史册。如今,仍是巩固国防、西藏和四川甘孜藏区社会稳定、发展生产、民族团结、文明进步之路,而且具有独特的人文风貌和交通文化底蕴。

然而,由于川藏公路穿越的横断山脉,是世界上地形最艰险,自然环境最复杂,地质灾害类型多、分布广、规模大的地区,而当初修路时,国家“一穷二白”,技术落后,以及进军急需等客观原因,川藏公路存在技术等级低、抗灾能力薄弱、后遗病害多等问题,是完全可以理解的。

而我们后来者的历史责任,是完成当初修路先辈们不可能完成的未竟事业。

川藏公路通车以来,泥石流、山洪、雨雪冰霜、山体崩裂等自然灾害频发,造成路基垮塌、断道堵塞。进入20世纪80年代,车流量猛增,对公路磨损很大,可谓雪上加霜,有的路段已处于半瘫痪状态。

川藏公路咽喉——二郎山路段更为严重,是典型的一山两重天,西边为阳山,东边为阴山,阴山一面一年四季终日不见太阳。不仅自然环境、地形地质条件和气候特别复杂,而且自然灾害类型多、分布广、规模大,尤以阴雨、浓雾、水凝和滑坡危害最大,雨、雾、冰、雪和寒冻等气象灾害影响范围长达18公里,导致交通事故频发、堵车断道严重。特别是山腰前雕桥至龙胆溪26公里多路段,许多路段技术标准都小于极限标准,如平曲线半径小于25米的共78处,回头曲线半径小于20米的共7处,纵坡9%的路线共45处,累计长1655米;路基宽度小于满足双向行驶的7.0米宽路段累计长达19公里,路面过窄。坡陡、弯小,内侧是高山悬崖绝壁,外侧是云山雾海、峡谷深渊,坠车事故时有发生。驾乘人员进入二郎山就感到胆战心惊,人称“路过二郎山,进入鬼门关”。因工作需要,我多次路过二郎山,都有切身感受。沿线人民群众、驾乘人员、运输司机与企业、政府和各单位都反映强烈,要求打通二郎山、整治好川藏公路的呼声很高。

▲车队通过川藏线二郎山路段。

为维系川藏公路运输通行,几十年来,成千上万的养路工人、技术人员,扎根荒芜雪域高原,日夜守护,顶雨雪、战风沙,脸朝黄土背朝天,默默奉献。不少养护人员献了青春献终身,献了终身献子孙。

在加强养护的同时,四川公路部门也不断对出现的病害工程进行整治,但收效甚微,甚至诱发新的或更大的病害,许多整治工程以失败告终。

总结分析其主要教训:一是对川藏公路的极其复杂的自然环境及固有地质灾害缺乏深刻认识,违背了自然规律;二是病害整治靠地方公路养护部门单兵作战,力量单薄,小打小闹,形不成“气候”;三是缺乏资金来源,仅靠养路费,难于支撑。

因此,在当时的条件限制下,可行的思路,一是必须积极争取国家批准整治工程立项,形成国家意志,纳入国家计划,解决资金来源;二是采用现代科学技术手段,揭开地质迷雾,作出顺应自然规律的设计、施工方案;三是对病害工程的整治,不能“临时抱佛脚”,要谋划一个长远性、整体性的整治改造总体设计思路(即总体战略方针)。只有如此,才能使川藏公路整治改造工程顺利完成,实现政府和公路人的历史担当。

03

争取国家立项,完备建设程序

1989年,四川省副省长蒲海清主持召开了四川交通工作会议,主要内容是研究四川交通发展,以及打通川藏公路咽喉二郎山、整治川藏公路等问题,四川省省长张浩若说:四川公路好路率倒排全国第二名,川藏公路二郎山段更差。去年,我到甘孜州翻越二郎山,有切身感受,非整治不可。一是在省内呼吁,引起重视,二是要跑北京争取支持。

蒲海清在总结讲话中表示:本届政府无论多大困难,也要把修建二郎山隧道、整治改造川藏公路四川段这两件大事办好。会后,他去北京与交通部主管副部长交换意见,要求开展川藏公路四川段整治和修建二郎山隧道前期准备工作。

紧接着于1990年,四川计委与西藏计委,联合向交通部、国家计委呈报了《关于川藏公路整治工程项目建议书》。

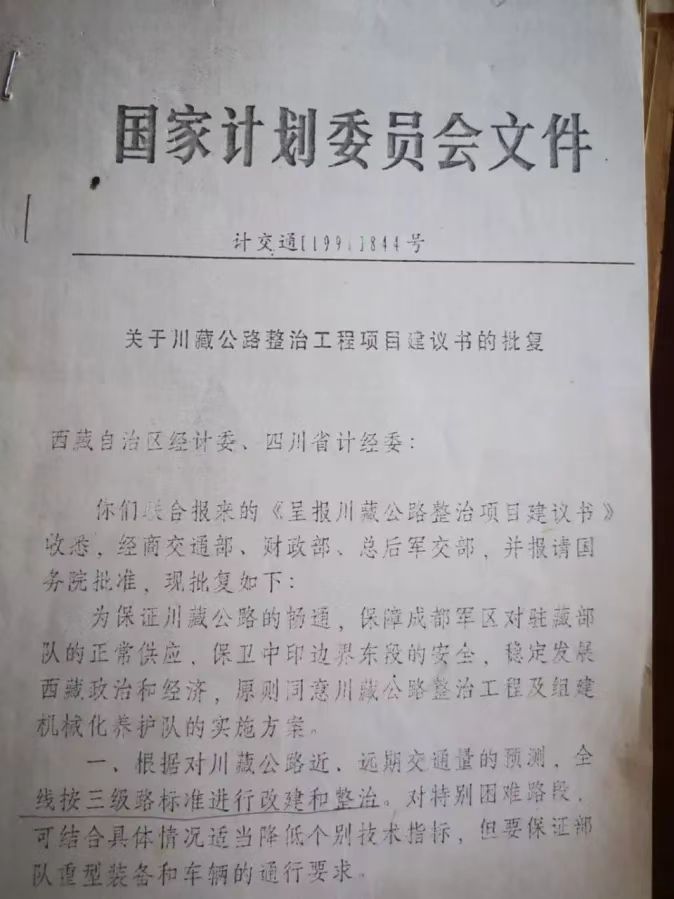

国家计委批复,摘要如下:

经与交通部、财政部、总后军交部协商,并报国务院批准,为保证川藏公路的畅通,保障成都军区对驻藏部队的正常供应,保卫中印边界东段的安全……稳定发展西藏政治和经济,原则同意川藏公路(南线)整治及组建机械化养护队伍的实施方案。

全线按三级公路标准进行改造和整治,特别困难路段可结合具体情况适当降低个别指标。

由于川藏公路改建工程路线长,工程艰巨、投资大,根据国家财力实际情况,需分期实施,全部工期按十年考虑。

国家计委批复的这个工程项目建议书充分表达了国家整治改建川藏公路的决心,是继修建川藏公路之后又一顺乎民心的德政。

交通部根据批复的工程项目建议书和授权,开展了可行性研究工作。

首先,是打通川藏公路咽喉——二郎山。安排交通部第一公路勘察设计院(以下简称“部一公院”)开展二郎山公路段整治工程可行性研究工作。

我有幸参加了这项工作的踏勘调研复查工作,行程2000多公里,对二郎山公路区域东、南、西三个方向(北向横断山脉阻隔),就是否有能绕开二郎山的公路选线进行踏勘,都因绕避路线里程长、远离甘孜藏区、甩开了泸定县城等原因不可取;想利用二郎山老路整治改造,由于地质、地形、气候条件异常恶劣,重新开挖势必导致边坡和山体失稳崩坍,引发新的更大病害,阻断交通,也不可取。

最终,选择在二郎山腰海拔2100米,在云雾层和冰雪线以下的龙胆溪打隧道穿过二郎山的方案。采用这个方案,首先必须整治改造前碉桥至龙胆溪20多公里“鬼门关”路段。

可行性研究也曾考虑过从二郎山脚打十多公里长的隧道方案(即现在雅康高速公路二郎山隧道隧址),但估算投资要十几二十亿元,是当时国家财力根本不可能承受的,遂作罢。

1992年7月7日至12日,四川省交通厅、成都军区后勤部联合在雅安召开了《关于川藏公路二郎山段病害整治工程可行性研究报告》评审会议。参加会议的有铁道、交通、地质、地震等部门有关专家,交通部、总后军交部、四川省计委、成都军区后勤部的代表,以及雅安地区和甘孜州的党、政、军领导共计六十人。

四川省委、省政府对这次会议非常重视,中央政治局委员、四川省委书记杨汝岱委托副省长马麟专程参加了会议。

与会专家和代表,对部一公院提出的二郎山公路整治工程5个整治方案进行了认真的审查比选,一致同意在二郎山公路山腰的龙胆溪进洞打隧道的方案,以及改造病害工程最大的前雕桥至龙胆溪22公里旧路,为二郎山隧道建设打开通道。

四川省交通厅与成都军区后勤部联合向交通部、总后勤部呈报了《关于川藏公路二郎山段病害整治工程可行性研究报告的请示》,同意推荐修建二郎山隧道方案,以及改建二郎山公路前雕桥至龙胆溪旧路。很快,交通部于9月20日批复给四川省交通厅执行,摘要如下:

遵照国务院批复的川藏公路整治项目建议书,经与总后勤部审查研究,同意对该路段进行整治改建。

(一)建设规模与标准

可行性研究报告所提到的路段起自雅安汽车站,迄于康定鸳鸯坝,长160公里,其中120公里利用老路暂不改造。当时只改造二郎山公路病害最大的前雕桥至龙胆溪22公里路段,按三级公路标准改造;新建二郎山隧道,起至龙胆溪、穿越二郎山、接川藏公路,隧道长4.5公里。两头接线规模待初步设计阶段轴线方案最后确定。隧道宽8.5米,行车道7米(后来,四川省交通厅根据隧道地处川藏公路咽喉和运输安全等实际情况,上报交通部,请求将隧道宽度由8.5米增加为10.5米,行车道由7米增加为9米。交通部批复同意)。

(二)建设资金筹措

隧道建设总投资暂按2.1亿元控制(待初步设计阶段轴线方案确定后以编制的概算为准,实际达4.7亿元)。交通部拟由国防公路建设费安排。

(三)设计与施工

该项目由四川省交通厅负责组织建设,初步设计文件报交通部审批。为保证设计工作的延续性顺利完成,建议初步设计仍由部一公院承担。工期4年,争取“八五”期内开工(后来由于建设资金无法落实,拖延到“九五”才开工)。

接着,交通部又安排部一公院开展了川藏公路全线整治工程可行性研究。

于1993年8月,交通部与总后勤部联合在北京召开了可行性研究报告审查会。

交通部以交计发〔1993〕978号文印发了《川藏公路病害整治工程可行性研究报告审查意见》的通知,“审查同意川藏公路(南线)整治起点为四川省雅安市汽车站交叉口,终点为西藏自治区达孜县,全长1960公里。其中,新建路段20公里,改善利用1940公里,投资约37亿元。全线原则上按三级公路标准整治改造,特殊地段的个别指标可以适当降低,避免稳定的边坡失稳引发新的病害”。

至此,国家对修建二郎山隧道和川藏公路全线整治项目立项的法定程序全部完成。

鉴于川藏公路整治改造路线长、工程艰巨,投资大,国家财力物力有限,不可能与修建二郎山隧道同时并举。交通部决定首先集中力量修建二郎山隧道之后,再根据国家财力实际情况,对川藏公路分期整治改善。而在修建二郎山隧道的同时,谋划《川藏公路整治工程总体设计(方略)》,为整治改善川藏公路奠定了理论基础。

04

川藏公路演变为中国最美景观大道精华段的前奏序曲

根据国家批准修建二郎山隧道、整治川藏公路(南线)可行性研究报告,在李鹏同志关怀、四川省人民政府支持和交通部直接领导下,争取国家批准立项,经过三年多时间开展艰苦卓绝的踏勘论证和勘察设计,以及三年多高质量施工建设,1999年11月28日,一座突破二郎山“自然禁区”,当时中国最长、埋藏最深、地应力(产生岩爆)最大、环境地质条件最为复杂的二郎山隧道,在横断山脉东部横空出世。

▲仿汉阙兼有藏式建筑韵味,庄严雄伟的二郎山隧道洞门。(来源:中交第一公路勘察设计研究院有限公司)

它,打通了千百年来,难于逾越的川藏交通咽喉,给藏区各族人民带来了第二次解放(甘孜州委书记敬全林如是说),为藏区经济发展插上了金色翅膀。

它,开创了川藏公路修建高原雪山隧道的历史先河,创造了在高应力地区修建公路隧道比较成熟的理论和经验,以及诸如横向平行导洞通风方式等宝贵经验。

它,是国道318线中国最美观景大道上第一道尤具异彩奇光的闪光点。

站在天高云淡晴空万里的观景台上,可远眺8848.86米高耸入云霄的珠穆朗玛的神韵;可隔岸相望7756米高的“蜀山之王”——贡嘎雪山群峰簇拥的霸气和“日照金山”独特绝美的天然景观。

▲二郎山隧道洞门红色花岗岩丰碑。

在仿汉阙兼有藏式建筑韵味、庄严雄伟的二郎山隧道洞门左侧的红色花岗岩丰碑上,镌刻有当年18军筑路先锋用生命和鲜血攻克二郎山公路难关而诞生的《歌唱二郎山》歌词曲谱,留下了勘察二郎山隧道的8位地质工程师血染的风采!

在修建二郎山隧道同时,谋划了顺应自然规律、指导设计、施工行动的《川藏公路整治工程总体设计思路(方略)》,经部、省、厅领导批示采纳,为整治、改造川藏公路奠定了理论基础。

而且,在二郎山隧道建成通车的同时,修建了川藏公路成都至雅安的高速公路,拉近了成都与藏区的时空距离,并为整治改造川藏公路所需物资开辟了运输通道。

我们这一代人完成以上历史使命后,大多数人已退休。后辈同行接过接力棒,参照《川藏公路整治总体设计思路(方略)》有关公路等级“能高则高、能三则三”原则和线路设计“少伤多保、穿洞躲绕、排水重面”等论点,对川藏公路(南线)开展了整治改造工作。在交通部领导下,首先选择了地形最艰险、自然环境最复杂、地质灾害分布广的海子山至竹巴笼金沙江(川藏分界线)126公里路段作为整治改造、提质升级试点。交通部批准设计,投资15.8亿元。四川省交通厅组建起“318国道甘孜州改建工程指挥部”,加强组织指挥。改造工程于2003年8月开工。2004年7月,指挥部特邀我参加整治工程设计、施工技术专家评估咨询会议。经过7天现场考察和思索,我针对不符合自然规律和实际情况的设计、施工问题和泥石流处置等问题,提出了改进处置意见,均被设计、施工单位采纳。试点工程于2007年8月竣工,吸取二郎山隧道经验,修建起海拔4000多米高的海子山德达沟、列衣、拉拉山、波戈溪四座长大隧道和两座山岭隧道;成功处置了高山峡谷中的沿河线路基问题和长达20多公里的泥石流灾害问题。为开展全线整治改造工程做出了示范,提供了经验。从2003年开始到2010年,对川藏公路雅安至金沙江竹巴笼四川段800多公里公路,由原来路窄、坡陡、弯急、单向单车道、最低技术等级六级公路,分期整治、改造、提质,升级为坡小、弯缓、双向双车道加安全带的二、三级公路标准。

至2017年,分期建成海拔4400多米至4800多米高的高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山、海子山、德达沟、列衣、拉拉山等9座难以逾越的高原雪山长大隧道,以及泸定至巴塘金沙江8座高山隧道,天堑变通途(据四川省公路局统计资料)。

2000多公里沥青高级路面像洁白的哈达蜿蜒于千山万水之间,一览川藏高原奇绝壮美的锦绣河山,川藏公路被公认是中国最美景观大道,是国道318线最独特、最美的精华路段。

遥想当年,我们在修建二郎山隧道,整治、改造川藏公路时,何曾想到会带来如此辉煌的效果?然而,“路是人为,景乃天造”“天人合一”协调统一的美学意境创造出了这个意想不到的奇迹。

川藏公路彻底改变容颜,成为支撑藏区社会稳定、巩固国防、发展经济的生命线。雨后春笋般蓬勃发展的旅游事业,成为藏区经济发展的支柱产业。

川藏公路给人们带来了远古的呼唤。这些年,每当春末、夏秋季节,游客络绎不绝,争先恐后,以自行车骑行和摩托车、汽车自驾等多种方式,走上川藏公路,投入大自然的梦幻世界。仰望蓝天白云,一览之下一座座山川紧相连,苍茫庄严、河谷深邃、冰峰闪光、雪山挺拔、山环水绕、美轮美奂的川藏高原锦绣河山,给人留下了久久不能忘怀的眷恋。“此生必驾318”,成为许多游客发自内心的呼唤。一位游客说得好:“318,不只是一条公路,更是一场心灵的穿越。”“驾车318,每一刻都是风景,每一步都是故事。”

长篇连载 未完待续

原文登载中国公路

相关文件: